土壤修复

公元121年前我国古书《说文解字》中说:土,地之吐生万物者也;壤,柔土也,无块曰壤。有植物生长的地方称作“土”,而“壤”是柔软、疏松的土。土壤是能够生长植物的疏松多孔物质层。

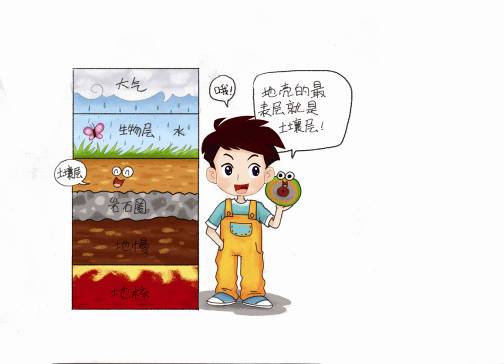

土壤在地壳上位于岩石圈的最表层,它覆盖在整个大陆外层,形成土壤圈。土壤位于岩石圈、大气圈、生物圈和水圈的交界范围内,与其它圈层相依为命和相互作用。

固态物质包括矿物质、有机质和微生物,约占土壤体积的50%;土壤的矿物质是指含钾、钙、钠、镁、铁、铝等元素的硅酸盐、氧化物、硫化物、磷酸盐。土壤中有机物质分为枯枝落叶或动物尸体的残落物和腐殖质两大类,其中以腐殖质最为重要,占有机物质的70%~90%,它是由C、H、O、N和少量S元素组成的具有多种官能团的天然络合剂,它的存在使土壤具有一定的净化能力。

液态物质由水分构成,约占20%~30%,主要存在于土壤孔隙中,可以分为束缚水和自由水两种:前者是水分受土粒间的吸力所阻,不轻易在土壤中移动,后者是在土壤中自由移动的水分。

气态物质存在于未被水分占据的土壤空隙中,约占20%~30%。土壤气态物质来自大气,但由于生物活动的影响,它与大气的组成有差异,通常表现为湿度较高、CO2较高、O2较少。

(1)幼年阶段:在适宜的条件下,土壤母质首先在生物的作用下进入幼年土壤发育阶段,这一阶段的特点是土体很薄,有机质在表土积累,化学-生物风化作用与淋溶作用很弱,土壤的性质在很大程度上还保留着母质的特征。

(2)成熟阶段:这一阶段有机质积累旺盛,易风化的矿物质强烈分解,在淀积层中粘粒大量积聚,土壤肥力和自然生产力均达到最高水平。

(3)老年阶段:经过相当长的时间以后,成熟土壤出现强烈的剖面分化,出现更多层次,有机质累积过程减弱,矿物质分解进入最后阶段,只有抗风化最强的矿物残留在土体中,淀积层中粘粒积聚形成粘盘,土壤进入老年阶段,这一阶段土壤的肥力和自然生产力都明显降低。

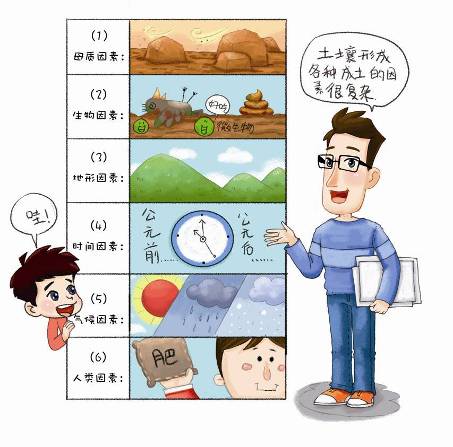

土壤是一种独立的自然体,它是在各种成土因素非常复杂的相互作用于土壤母质而形成的。它是自然因素和人为活动长期共同作用的结果,影响其形成的因素有以下六种:

(1)母质因素:经风化作用形成的母质是土壤形成的物质基础和植物矿质养分元素(氮除外)的最初来源,它对土壤的物理性状和化学组成均产生重要的作用。

(2)气候因素:直接影响是对土壤的水、热状况和物理、化学过程的性质与强度造成影响,如温度每增加10℃,土壤中的化学反应速度平均增加1~2倍;间接影响是通过影响岩石风化过程以及植被类型等来影响土壤的形成和发育。

(3)生物因素:生物是土壤有机物质的来源和土壤形成过程中最活跃的因素,其中植物起着最为重要的作用。绿色植物吸收养分元素制造有机质,然后以枯枝落叶和残体的形式将有机养分归还给地表;动物除以排泄物、分泌物和残体的形式为土壤提供有机质,并通过啃食、搬运和搅动等促进有机残体的转化和改变土壤结构;微生物在成土过程中的主要功能是有机残体的分解、转化和腐殖质的合成。

(4)地形因素:主要是通过引起物质、能量的再分配而间接地影响土壤形成。如坡度和坡向也可改变水、热条件和植被状况,从而影响土壤的发育。

(5)时间因素:母质、地形、气候和生物等在土壤形成中的作用都随着时间的演变而不断变化。如在极端环境中,岩石的风化物可能需要几千年的时间才能形成土壤发生层,而典型灰壤的发育需要1000~1500年。

(6)人类活动因素:主要影响是通过改变成土因素作用于土壤的形成与演化。其中以改变地表生物状况的影响最为突出,如在农业生产活动,通过耕耘最终将自然土壤改造成为各种耕作土壤。

土壤发育时间的长短称为土壤年龄,有绝对年龄和相对年龄之分。其中从土壤开始形成时起,直到目前为止的年数称为绝对年龄。例如,高纬地区的土壤绝对年龄一般不超过一万年,而低纬地区的土壤绝对年龄可能达到数十万年,甚至百万年。由土壤的发育阶段和发育程度所决定的土壤年龄称为相对年龄。如土壤剖面发育层次明显,层次厚度较大的土壤发育程度高,相对年龄长;而层次发育不明显,厚度较薄的土壤发育程度低,相对年龄短。

在土壤形成过程中,由于物质的迁移和转化,土壤分化成一系列组成、性质和形态各不相同的层。土壤层的顺序及变化情况,反映了土壤的形成过程及土壤性质,一般分为表土层(A层)、心土层(B层)和底土层(C层)。表土层也叫腐殖质—淋溶层,是熟化土壤的耕作层,在森林覆盖地区有枯枝落叶层;心土层也叫淀积层,由承受表土淋溶下来的物质形成;底土层也叫母质层,是土壤中不受耕作影响,保持母质特点的一层。观察和了解土壤剖面是认识土壤、了解其外部特征、分析鉴定土壤肥力,制定耕作措施的最重要方法之一。

土壤结构就是土壤中固体颗粒的空间排列方式。自然界的土壤,往往不是以单粒状态存在,而是形成大小不同,形态各异的团聚体,这些团聚体或颗粒就是各种土壤结构。根据土壤的结构形状和大小可归纳为块状、核状、柱状、片状、团粒结构等。

(1)块状结构体:近似立方体型,长、宽、高大体相等,一般大于3cm,边面棱不很明显,容易在质地粘重而缺乏有机质的土中生成,特别是在土壤过湿或过干时最容易形成;由于相互支撑,会增大孔隙,造成水分快速蒸发,不利植物生长繁育。

(2)核状结构体:与块状结构体类似,但体积比块状结构小,长、宽、高在1~3cm之间,边面棱角明显。该结构一般多为石灰或铁质作为胶结剂,在结构面上有胶膜出现,因此具有稳定水分的作用,容易在质地粘重和缺乏有机质的土中形成。

(3)片状结构体:呈扁平状,长度和宽度比厚度长,界面呈水平薄片状;这种结构往往由于流水沉积作用或某些机械压力所造成,其中农田犁耕层、森林的灰化层、园林压实的土壤均属此类。不利于通气透水,造成土壤干旱,水土流失。

(4)柱状结构体:呈立柱状,棱角明显有定性的称为棱柱状结构体,棱角不明显无定型的称为拟柱状结构体;土体直立,结构体横截面大小不一,坚硬,内部无效孔隙占优势,植物的根系难以介入、通气不良、结构体之间有形成的大裂隙,既漏水又漏肥,常见与半干旱地带的表下层,以碱土、碱化土表下层或粘重投入心土层最为典型。

(5)团粒结构体:通常指土壤中近乎球状的小团聚体,其直径约为0.25~10mm,具有水稳定性,对土壤肥力等具有良好作用。农林业生产中最理想的团粒粒径为2~3mm,这种结构体一般存在与腐殖质较多、植物生长茂盛的表土层中。这是最适宜植物生长的结构体土壤类型。

土壤的重量是土壤的体积和容重的乘积(土壤重量=体积×容重)。根据土壤容重可以计算出任何单位土壤的重量。而土壤容重是指一定容积的土壤(包括孔隙)的重量与同容积水重的比值。它是由土壤孔隙和土壤固体的数量来决定的。它与土壤密度的区别在于考虑到土壤孔隙的存在,其数值小于土壤密度的数值。一般砂土的土壤容重在1.4~1.7 g/cm3之间;而农业土壤的土壤容重在1.1~1.4 g/cm3之间。土壤容重可作为土壤熟化程度指标之一,熟化程度较高的土壤,容重常较小。

土壤湿度是指一定深度土层的土壤干湿程度,又称土壤水分含量。土壤湿度决定农作物的水分供应状况。湿度过低,形成土壤干旱,光合作用不能正常进行,降低作物的产量和品质,严重缺水导致作物凋萎和死亡。湿度过高,恶化土壤通气性,影响土壤微生物的活动,使作物根系的呼吸、生长等生命活动受到阻碍,从而影响作物地上部分的正常生长。

(3)土壤水分贮存量:指一定深度的土层中含水的绝对数量,通常以毫米为单位,便于与降水量、蒸发量比较。

到过北京中山公园的人,可能见过在社稷坛上铺垫的“五色土”:东方为青色、南方为红色、西方为白色、北方为黑色、中央为黄色。太阳光照射到土壤表面时,红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等可见光谱的一部分被土壤吸收,一部分被反射,这些反射的色光混合起来就是土壤表面所呈现的颜色。即土壤颜色是土壤的组成物质显示的色彩。由于土壤的矿物组成和化学组成不同,所以土壤的颜色是多种多样的。土壤颜色采用芒塞尔(Munsell)颜色命名系统,将土块与标准颜色卡对比,给予命名。给土壤的颜色定名时,用一种颜色常常有困难,往往要用两种颜色来表示,如棕色,有暗棕,黑棕,红棕等之分。这样定名,在前面的字是形容词,是指次要的颜色,而后面的字是指主要的颜色。

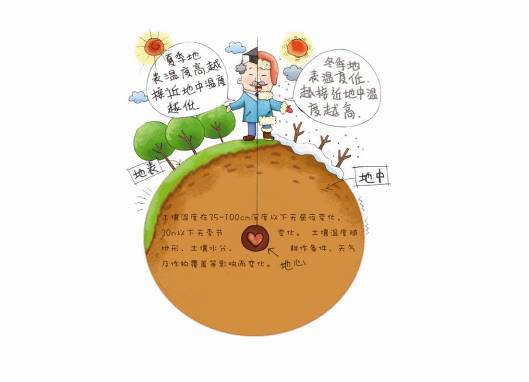

土壤温度简称地温,是指地面以下土壤中的温度。随着太阳辐射昼夜或季节变化,地表温度亦随之发生周期变化,在每一个温度变化周期里,各出现一次最高值和一次最低值。土壤温度除了有周期性的日变化和季节变化外,还有空间上的垂直变化。一般说来,夏季的土壤温度随深度的增加而下降,冬季的土壤温度随深度的增加而上升。白天的土壤温度随深度的增加而下降,夜间的土壤温度随深度的增加而上升。土壤温度在35~100cm深度以下无昼夜变化,30m以下无季节变化。土壤温度随地形、土壤水分、耕作条件、天气及作物覆盖等影响而变化。一般作物的根系在土壤温度2~4℃时开始生长,在10℃以上根系生长比较活跃,超过35℃时根系生长受到阻碍。

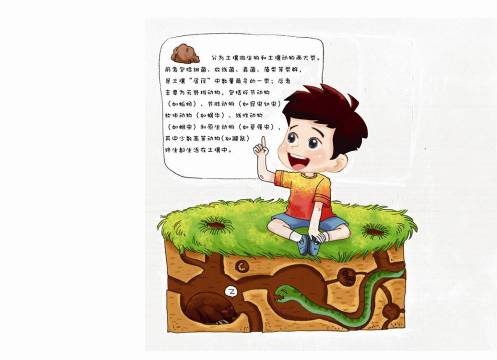

土壤是有生命的自然体,因此里面有很多“居民”,也就是土壤中的生物,主要包括有植物根系、土壤微生物和土壤动物。其中土壤微生物包括细菌、放线菌、真菌、藻类等类群,是土壤“居民”中数量最多的一类,大部分生活在10~20cm深的土壤中;土壤动物主要为无脊椎动物,包括环节动物(如蚯蚓)、节肢动物(如蟑螂幼虫、蚂蚁)、软体动物(如蜗牛)、线性动物(如蛔虫)和原生动物(如草履虫),蛇和鼹鼠等少数高等动物也生活在土壤中。据统计,每克肥沃的农田土壤中有25亿个细菌、40万个线万个原生动物。因此,土壤是生物的乐园,是自然界最复杂的生态系统之一,也是自然界最丰富的生物资源库。

(1)生产功能,这是土壤的首要基本功能,因其具有肥力,可不断的给植物生长提供所需的水分、养分、空气和热量。

(2)净化功能,利用土壤中的植物、微生物等对污染物进行解毒,减少或杜绝污染物对环境和人的危害。

古有谚语“万物土中生”,可见土壤是万物生长的根本,足见土壤的重要性。土壤是绿色生命的源泉,土壤是微生物、动物和植物的家,也是我们人类赖以生产、生活和生存的物质基础。土壤为大量的微生物、动物和少量的高等动物提供栖息地,其中大部分微生物在离地面10~20cm深的土壤中生活。土壤最根本的作用是为作物提供养分和水分,同时也作为作物根系伸展、固持的“地基”,因此,土壤是植物生长的基地,是农业的最基本资料。人类的衣食住行需要的物质主要与土壤密切相关,它为人们提供农产品和林产品等用品。因此,不管在过去、现在和将来,人类的生存和发展都离不开土壤资源。土壤资源和水资源一样作为21世纪人类最大的资源,应该加以更好地保护。

土壤肥力是指土壤具有供应和协调植物生长发育所需水分、养分、空气和热量的能力。水、肥、气、热是土壤肥力的四大要素,它们相互联系、相互制约。土壤肥力是土壤各种基本性质的综合表现,是土壤区别于成土母质和其他自然体的最本质特征,也是土壤作为自然资源和农业生产资料的物质基础。土壤肥力可分为自然肥力和人为肥力。前者指由自然因素形成的土壤具有的肥力,主要存在于未开垦的自然土壤,如森林土壤、草原土壤等;后者指长期在人为的耕作、施肥、灌溉和其他各种农业活动影响下表现出的肥力,主要存在于耕作(农田)土壤。

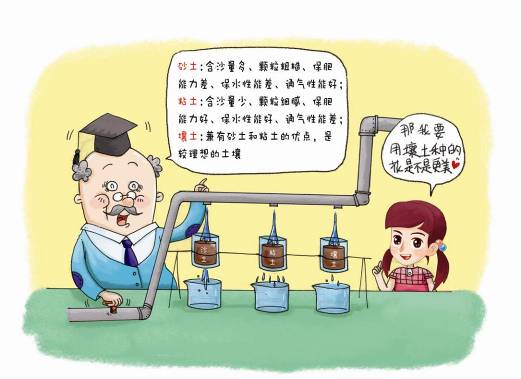

土壤质地是指土壤中不同大小直径的矿物颗粒的组合状况。土壤质地一般分为砂土、壤土和粘土三大类,其类别和特点,主要是继承了成土母质的类型和特点,又受到耕作、施肥、排灌、平整土地等人为因素的影响,是土壤的一种十分稳定的自然属性,对土壤肥力有很大影响。其中砂土含沙量多、颗粒粗糙、保肥能力差、保水性能差、通气性能好;粘土含沙量少、颗粒细腻、保肥能力好、保水性能好、通气性能差;而壤土兼有砂土和粘土的优点,是较理想的土壤,其耕性优良,适种的农作物种类多。

我国是世界上有文字记载土壤分类内容的最早国家。土壤分类始于公元前5~前3世纪,中国《尚书·禹贡》篇根据土色、质地和水文等将当时的土壤分为黄壤、白壤、赤埴垆、白坟、黑坟、坟垆、涂泥、海滨广斥及青黎等9类。目前,我国的土壤类型分类主要采用1987年由中国科学院南京土壤研究所提出的中国土壤系统分类,将全国土壤分为12个土纲,32个亚纲,74个土类和272个亚类。其中12个土纲分别为初育土、冻土、变性土、干旱土、高寒腐殖土、松软腐殖土、灰土、硅铝土、铁硅铝土、铁铝土、潮湿土和盐渍土。

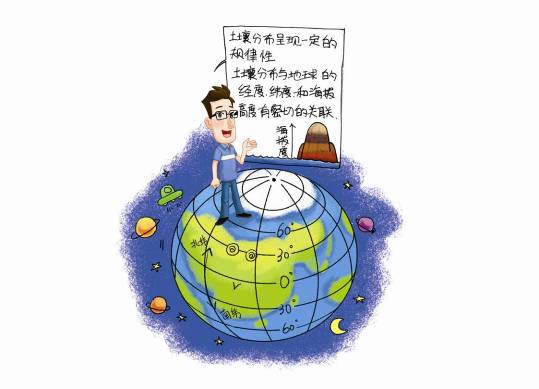

土壤分布呈现一定的规律性,包括水平方向(纬度、经度)和垂直方向(海拔高度)变化所引起的土壤地带性分布规律。

(1)土壤分布的纬度地带性:是因太阳辐射从赤道向极地递减,气候、生物等成土因子也按纬度方向呈有规律的变化,导致地带性土壤大致呈平行于纬线并依纬度呈带状分布的规律。表现为全球性的和区域性的分布。在我国,随纬度由南向北依次分布着砖红壤—赤红壤、红壤和黄壤—黄棕壤—棕壤—褐土—暗棕壤—寒棕壤等土壤类型。

(2)土壤分布的经度(干湿度)地带性:是因海陆分布的态势不同,水分条件和生物因素从沿海至内陆发生有规律的变化,土壤带谱也从沿海至内陆呈大致平行于经线的带状分布规律。随经度由东向西更替,在我国的温带内陆地区,土壤从东向西分布顺序为黑钙土—栗钙土—棕钙土—灰钙土—灰漠土—棕漠土—荒漠土。

(3)土壤分布的垂直地带性:是指随山体海拔升高,热量递减,降水在一定高度内递增,超出一定高度后降低,引起植被等成土因素按海拔高度发生有规律的变化,土壤类型也相应呈垂直分带现象。如在河北雾灵山,土壤由低海拔到高海拔依次分布着褐土(600m以下)、山地淋溶褐土(600~900m)、棕壤(900~1600m)、暗棕壤(1600~2000m)和草甸土(2000~2050m)。

另外,土壤分布还存在地域性,就是土壤的非地带性分布,如盐碱土、水稻土、风沙土可出现在任何气候带内,并且可与地带性的土壤交叉分布。

氮:我国土壤耕层中的全氮含量大概变动在0.05%~0.25%。其中东北地区的黑土是我国土壤平均含氮量最高的土壤,一般为0.15%~0.035%。而西北黄土高原和华北平原的土壤含氮量较低,一般为0.05%~0.1%。华中华南地区,土壤全氮含量一般为0.04%~0.18%。水田的含氮量往往高于旱地土壤。

磷:我国土壤全磷含量变动在0.02%~0.11%,其中北方土壤的全磷含量,一般比南方土壤高,我国土壤的全磷含量大体上从南向北有增加的趋势。如东北地区的黑土全磷含量一般为0.06%~0.15%,而我国南方的红壤和砖红壤全磷含量一般为0.01%~0.03%。土壤中大部分磷都是无机状态(50%~70%),只有30%~50%是以有机磷形态存在的。我国北方土壤中的无机磷主要是磷酸钙盐,而南方主要是磷酸铁、铝盐类。

钾:我国土壤的全钾含量也大体上是南方较低,北方较高。南方的砖红壤,土壤全钾含量平均只有0.4%左右,华中、华东的红壤则平均为0.9%,而我国北方包括华北平原、西北黄土高原以至东北黑土地区,土壤全钾量一般都在1.7%左右。因此,缺钾主要在南方,北方已开始出现缺钾现象。土壤中钾全部以无机形态存在,而且其数量远远高于氮磷。

(1)定义不同:土地是指陆地表层一定范围内全部自然要素(气候、地貌、岩石、土壤、植被和水文等)相互作用形成的自然综合体;而土壤仅仅是土地的一个组成要素,即土地包含土壤。

(2)本质特征不同:土壤的本质是肥力,即为植物提供生长条件的能力。而土地的本质是生产力,生产力既受土壤的综合肥力的控制,也和土壤所处的地理位置与地形部位有关。

(3)层次组成不同:土地是由地上层、地表层和地下层组成的一个立体空间。土壤只是其地表层的一部分,由表土层、心土层和底土层组成。

我国土地的基本国情是“一多三少”:土地资源总量多,人均占有量少,优质耕地少,耕地后备资源少。虽然我国国土面积960万km2(其中陆地面积930多万km2),仅次于俄罗斯和加拿大,居世界第三位,但是人均占有的土地面积只有世界人均数的29%,是澳大利亚、加拿大、俄罗斯、美国人均土地的1.8%、2.4%、7.0%和21%。人均占有的耕地、草地、林地分别是世界人均占有量的33%、42%和26%。耕地面积列世界第二位,而人均排在世界第67位。同时,由于我国山地多,平地少,干旱区与高寒区面积大,无效土地资源比重大,而可供农林牧使用的土地资源不超过70%,其中耕地资源比重更低,从总体上看,我国土地资源质量不高。因此,我国人均土地资源(尤其是耕地资源)较为匮乏,应珍惜使用土地资源,保护耕地。

土壤环境是指岩石经过物理、化学、生物的侵蚀和风化作用,以及地貌、气候等诸多因素长期作用下形成的土壤的生态环境。土壤形成的环境决定于母岩的自然环境,由于风化的岩石发生元素和化合物的淋滤作用,并在生物的作用下,产生积累,或溶解于土壤水中,形成多种植被营养元素的土壤环境。它是地球陆地表面具有肥力,能生长植物和微生物的疏松表层环境。

不合理的人类活动能改变土壤环境,造成农田土壤肥力减退、土壤严重流失、草原土壤沙化、土壤环境污染等。

土壤环境质量标准规定了土壤中污染物的最高允许浓度指标值。我国制定《土壤环境质量标准》(GB15618-1995),于1995年1月1日颁布实施。该标准按土壤应用功能、保护目标和土壤主要性质,规定了土壤中污染物的最高允许浓度。该标准分为三级:一级标准:为保护区域自然生态、维持自然背景的土壤质量的限制值。二级标准:为保障农业生产,维护人体健康的土壤限制值。三级标准:为保障农林生产和植物正常生长的土壤临界值。目前正对该标准进行修订。

环境背景值亦称自然本底值。土壤环境背景值是指在未受污染的条件下,土壤中各元素和化合物、特别是有毒物质的含量。它反映土壤环境质量的原始状态。它是在土壤形成的漫长地质时代中,各种成土因素综合作用的结果。土壤环境背景值是一个相对的概念,其数值是一个范围值,而不是一个确定值,其大小因时间和空间的变化而不同。影响土壤环境背景值的因素主要有:

(1)成土母岩、母质的影响:各种岩石的元素组成和含量不同是造成土壤背景值差异的根本原因,母岩在成土过程中的各种元素重新分配。

(2)地理、气候条件的影响:地形条件对成土污染之、水分、热能等的重新分配有重要影响,导致土壤环境背景值产生差异。